June 08 21:03~

Teddy身邊有許多對學習很有熱忱也很願意投資自己的朋友,花了不少金錢與時間到處上課。有一次有一個朋友問Teddy:「很多人說需要一萬小時的練習才可以變成專家,你認為呢?」

2010年Teddy寫過〈一萬個小時的練習〉,依據自己的經驗基本上也是認同這種說法。但是學習的目的並不一定永遠都需要重複花一萬小時然後才能夠變成專家,有了第一次一萬小時後之,在類似領域中,之後學習科目的時間可以有效縮短。

舉個例子,Teddy還在唸博士班的時候,學習大該可以分成四個階段:

第一階段:三年

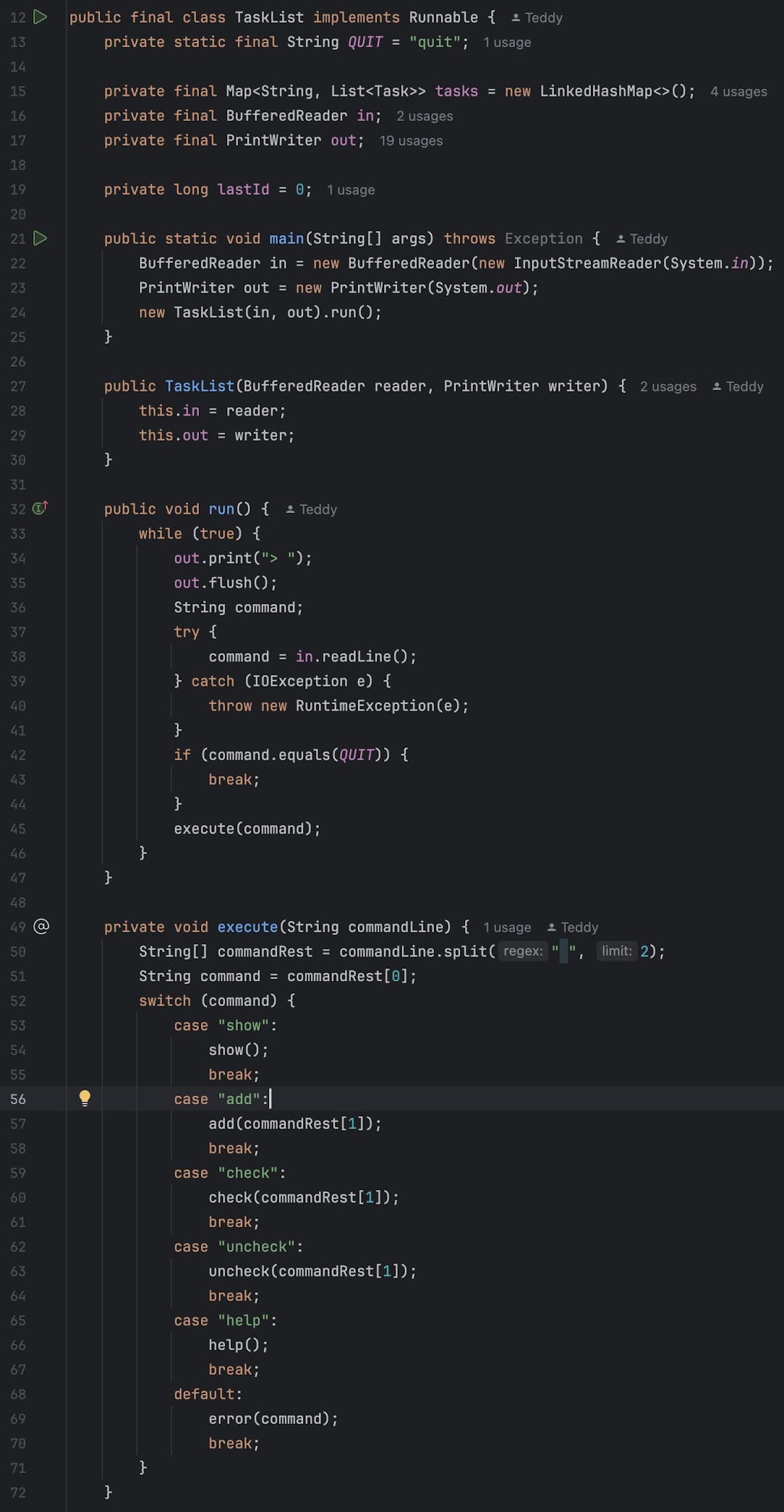

從博一到博三,這三年除了修課、考資格考以外,主要時間都花在第一個研究題目:「A Pattern Language for e-Learning」。因為這個題目讀了幾本建築師Christopher Alexander的書,了解GoF Design Patterns背後更高深的武功秘笈XD。

後來覺得自己略有小成,到美國參加PLoP研討會發表幾個e-learning design patterns,但回國之後卻決定改變研究題目。一方面Teddy自己覺得在台灣讀資工系做e-learning題目,總覺得「怪怪的」,還是想回頭做跟軟體開發直接相關的題目。另一方面到美國參加PLoP之後才更深刻發現,pattern寫得好,除了要對pattern所描述的領域很熟悉,還需要有很棒的表達與寫作能力。尤其自己的目標不是只整理1~2個patterns,而是幾十個e-learning patterns。要靠自己用英文寫作整理出這幾十個e-learning patterns而且每一個都要達到PLoP的國際水準,會不會最後搞得自己好像在念英文博士而不是資工博士哩?

***

第二階段:半年

決定換題目之後

對於

Teddy

。原本選擇的研究題目是「在Java語言中實作Design By Contract」,

和一位經常到處上課的朋友聊起這個話題…

Teddy:你到處上課學這麼多不同議題的東西,有辦法吸收嗎?

朋友:我上課的目的跟你不一樣,你可能想要把上課所學內化成自己知識的一部分,而我只是想要「快速吸收別人的經驗然後直接應用看看有沒有機會解決眼下的問題」。

Teddy:

Teddy:

Teddy:

上完課後

***

友藏內心獨白:。